京都・仁和寺「御影堂(中門)」【重要文化財】

造営年

1211年(建暦元年)※清涼殿

再建年

1644年(寛永21年/江戸時代)

1596年(文禄5年)~1615年(慶長20年)※江戸時代初期

建築様式(造り)

方形造り

前面一間向拝付き

大きさ

四辺:五間、正方形平屋建て

屋根の造り

檜皮葺

重要文化財指定年月日

1908年(明治41年)8月1日

御本尊

弘法大師・空海の尊像

京都・仁和寺「御影堂」の読み方

御影堂は「みえいどう/みえどう」と読みます。

京都・仁和寺「御影堂」の歴史・由来

この御影堂は1211年(建暦元年)に創建されたと伝わるが、現在の御影堂は江戸慶長年間に再建されたものだと伝わ〜る。

仁和寺は過去に幾度か伽藍全体に及ぶほどの火災に見舞われ、その都度、再建されてきた歴史を有するが、御影堂もまた同様に幾度かの”火難”に「そら、”カナン”わ〜」‥と叫びたくなるほどに見舞われ、都度再建されてきた歴史を有す〜る。

‥‥‥。

仁和寺は江戸初期(慶長年間)に大規模な再建工事が実施されたが、その折、かつて京都御所内に存在した殿舎が幾つか移建された。

その殿舎のうちの一つがこの御影堂とな〜る。

御影堂の前身は「京都御所の清涼殿」

1641年(寛永十八年)に内裏の大造替が実施され、慶長(1596年から1615年)造営の清涼殿も”買いたい”ほどに”解体”されたが、その古材の一部が仁和寺に下賜された。

仁和寺はこの古材を再利用する形で密教式仏堂を建立し、これが現在の御影堂とな〜る。

ゆえにこの御影堂もかつての皇の住居たる高貴な佇まいの様式を随所に残す。

「せいりやうでん(清涼殿)」と書かれた墨書が見つかる

1952年(昭和二十七年)に実施された屋根の葺き替え工事の際、垂木やその他の部材に「せいりやうでん(清涼殿)」と書かれた墨書が見つかり、かつての清涼殿であった事実を傍証する。

ちなみに前述の内裏から下賜された古材の一部は、正明寺本堂(滋賀県日野)にも分与されたらしいが、わずかにかつての清涼殿の面影を留める。

ところで‥‥「清涼殿」とは?

清涼殿とは、「せいろうでん」とも読み、平安宮(大内裏(だいだいり/京都御所)の中の建造物の一つ。

別名で「中殿(ちゅうでん)」もしくは「本殿(ほんでん)」とも呼ばれ、天皇が日常を過ごした住居の一つでもある。

律令政治が本格化してくる頃、天皇が政務を執る場所になっていき、さらにスケールアップすると叙位・除目(じもく)などの重要儀式も行われるようになった。

皇権が衰微した戦国末期になると、天皇は常御殿と称する建物を居所とした。これを境に清涼殿は儀式を行う場所と成り果てた。

なお、1855年(安政二年)に平安内裏が京都御所に復原された際、清涼殿も復興されており、今も京都御所に現存す〜る。

仁和寺金堂(本堂)も紫宸殿

少し話は逸れるが、仁和寺境内の金堂(本堂)もかつての御所内に存在した紫宸殿(ししんでん)になる。

位置づけとしては、紫宸殿は国家の威信や存亡に関わるような重要儀式を執行する場所であるのに対して、清涼殿は通常の儀式を執行した場所とな〜る。

京都・仁和寺「御影堂」の建築様式(造り)・特徴

方形造り

御影堂の屋根は正面部にスガル破風(向拝)を付属した「宝形造(ほうぎょうづくり)」と呼ばれる建築様式を用いて建造されたもの。

宝形造とは、屋根の一番高い中心部分を頂点にして、三角形の面を繋いだ形の屋根のことです。

正方形の建物や、六角形、八角形の建物に用いられます。

屋根の頂の「露盤宝珠」

屋根上を見ると、球状の立派な飾りが見えるが、この飾りは「露盤宝珠(ろばんほうじゅ)」と呼ばれるもの。

露盤とは玉の土台のことで「仏舎利(釈迦の遺骨)」を収めた入れ物を意味す〜る。

宝珠とは上部を少し尖らせた形の球(珠)のことを指し、「如意宝珠」とも呼ばれ〜る。

如意宝珠は、願いを叶える力を持つ玉とされ、地蔵菩薩像などの持物として表される他、寺院の塔やお堂の上に取り付けられ〜る。

また、宝珠の下の皿のような部分は「宝傘(ほうさん)」、その下の膨らみは「宝瓶(ほうびょう)」と呼ばれるものです。

仏様の保護を意味する傘や、お供え用の香水などを入れる瓶の形なのでしょう。

屋根は檜皮葺

御影堂の屋根は高級用材として知られる「ヒノキ」を葺き詰めた檜皮葺(ひわだぶき)を用い、

外観

正面

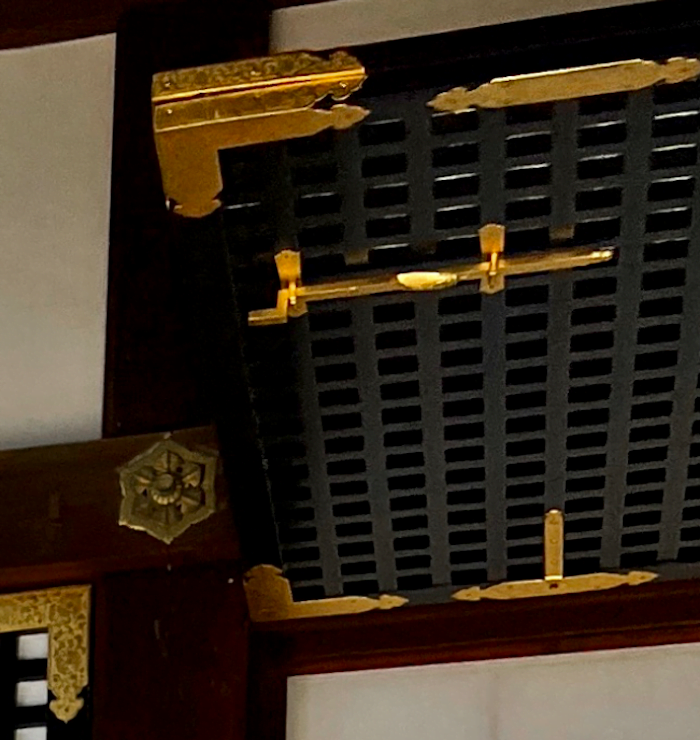

正面左右二間に蔀を張る。ちなみに蔀戸の蝉形金具は、かつての清涼殿のものを再利用。

軒下は疎ら垂木で組み上げ、組物や中備はなく、簡素な舟肘木のみを用い住居らしい佇まいを見せる。

側面

側面に回り込むと、板扉と書院造などにも採り入れられる舞良戸(まいらど)が見える。

⬆️バンドエイドが剥がれたあとに見える傷口の気持ち悪さ(白くしぼんだ皮がペラペラ)ほど噂の‥‥「舞良戸」

⬆️バンドエイドが剥がれたあとに見える傷口の気持ち悪さ(白くしぼんだ皮がペラペラ)ほど噂の‥‥「舞良戸」

また、蔀の蝉金具はじめ、随所に見られる煌びやかな菊花の餝り金具や六葉金具などは安土桃山様式を色濃く残す。

これらの事実を以って、かつての天皇が日常を過ごした清涼殿の名残りとも思えるが、これは祖師(お大師さん)の住居としての側面も匂わせているものと思われる。

向拝部は江戸様式が濃い

向拝部に見られる連れ三斗、水引虹梁、唐様木鼻、手挟などの意匠(様式)は江戸時代の様式を色濃く醸し、当代に再興されたことを物語る。

御影堂の内部

御影堂の内部は内陣と外陣を区画するなど密教的仏堂様式が採用され、外観に見られる佇まいとは一線を画し、仏堂的要素が濃ぅい。

外陣

堂へ入ると賽銭箱が置かれているが、正面五間/奥一間が外陣部分となる。天井に小組格天井を用いるなど貴人が居処とする空間を醸す。

内陣

中央三間/奥一間の正面を戸扉、その他を壁で区切る。中央部に須弥壇を置き、壇上の唐破風屋根の厨子(ずし/豪華な収納箱)の中に大師(空海)の尊像を納置する。

京都・仁和寺「御影堂」の御本尊「弘法大師・空海」

この御影堂の御本尊は真言宗の開祖である弘法大師・空海です。

仁和寺は真言宗であり、大師とも縁のある寺院でもあることから宗祖である大師を祀った堂舎です。

仁和寺が真言宗である理由

この仁和寺を開創した宇多天皇は大師の弟弟子たる真然(しんねん)の、さらに孫弟子である益信(やくしん)に弟子入りしています。

その真言宗徒であった宇多天皇がこの御室の地に営んだ御所(僧坊)が仁和寺の起源となります。

後に現在のようなクソでかい伽藍になるなど、はたして誰が想像したでしょう。

御影堂の見どころ

京都・仁和寺 御影堂「中門」【重要文化財】

造営年

1644年(寛永21年/江戸時代)

門の造り

一間・平唐門

屋根の造り

檜皮葺

重要文化財指定年月日

1973年(昭和48年)6月2日

大黒堂のあたりから御影堂に進入する際、門をくぐるが、この門こそが御影堂の中門にな〜る。

御影堂の中門も江戸寛永期の再興(再建)の折、御影堂と同時に建造された門であり、国の重要文化財指定を受ける。

小規模な門でありなが、屋根は檜皮葺で葺かれています。

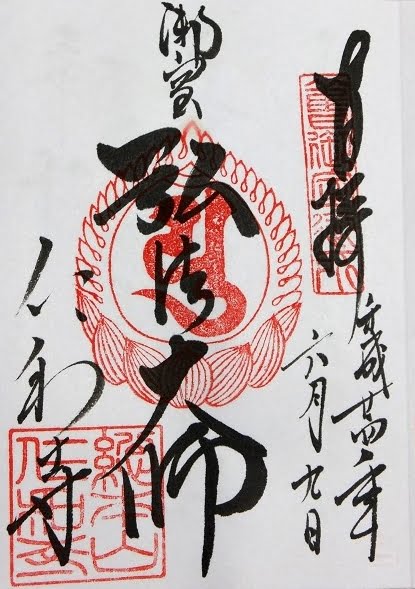

仁和寺・御影堂の御朱印

この御影堂にも御朱印があります。

中央に「弘法大師」と墨書きされ、大日如来を示す「アーク」の印が押印されています。

- 御影堂・弘法大師の御朱印の値段:300円

御朱印の授与場所は中門から直進した先に位置する授与所か、御殿の入り口の授与所でいただくことができ〜る。

京都・仁和寺「御影堂」の場所(地図)

御影堂は仁和寺境内の西門の付近に位置します。金堂を向かい見て左へ直進した先になります。

御影堂の小さな東門から隣りの水掛け不動尊へ行くことができます。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。