本項では、金閣寺からも近く子宝や安産のご利益があるとして信仰される「わら天神宮」の見どころや安産祈願について、お守り、御朱印、アクセス(行き方)などの情報をまとめてご紹介しましょう!

わら天神宮は、平安時代、今とは部別の場所に鎮座したと言われていますが、後に、金閣寺(鹿苑寺)を守護する神社として、現在の地に移転したという歴史を持っています。

どのような神様が祀られているのでしょうか・・?

京都・わら天神宮(敷地神社)

⬆️最近のネカフェは完全個室が多くエッチな事がしまくれると確信し、隣のカップル部屋との壁に片耳を押し付けた興奮度合いほど噂の‥‥「わら天神宮入口大鳥居」

⬆️最近のネカフェは完全個室が多くエッチな事がしまくれると確信し、隣のカップル部屋との壁に片耳を押し付けた興奮度合いほど噂の‥‥「わら天神宮入口大鳥居」

わら天神宮(敷地神社)の境内図(マップ)と境内の見どころ

わら天神宮のメインの出入口は、西大路通りに面した第一鳥居です。

この他にも、境内北側にも出入口がありますので、金閣寺方面から徒歩でお越しの際には便利です。

第一鳥居をくぐって歩いて行くと、参道がカーブし、第二鳥居が現れます。

第二鳥居をくぐった先には手水舎の社務所(お守り・御朱印の授与所と祈祷受付)があり、正面には六勝神社があります。

わら天神宮の本殿は六勝神社の向かって左隣で、その手前に私たちが拝礼をする「拝殿」があります。

本殿

創建年

- 不明

- 推定:824年から834年(天長年間/平安時代)

御祭神

- 木花開耶姫命

- 相殿神:天日鷲命

- 相殿神:栲幡千千姫命

ご利益

- 安産祈願

- 子宝ワンサカ💋

- 厄除

- 健康長寿

- 勝負運向上!

例祭

- 4月第1日曜日(春季大祭)

- 10月26日(秋季大祭)

社格

- 村社

第一鳥居、第二鳥居をくぐり、手水舎で手口を清めたら、まずは拝殿から、本殿に祀られる御祭神にお参りします。

拝殿

わら天神の神への礼拝は本殿手前に設けられた拝殿(はいでん)と呼ばれる屋根付きの建物内部で行う。

拝殿内部には数多のよだれかけ(スタイ)が吊り下げられている様子が見られるが、これらは安産祈願および、無事安産で子宝を授かったご家族がお礼参りで奉納したものだろぅ。

往古より現在に到るまで、安産の霊験で知られている様がうかがえる。

関連記事:![]() わら天神宮「本殿(拝殿)」

わら天神宮「本殿(拝殿)」

六勝神社

参道の正面、拝殿の向かって右奥に位置するのが、こちらの六勝神社(ろくしょうじんじゃ)とな〜る。

「六勝」の名前の由来

六勝神社には「六所明神」と総称される6柱の神が祀られており、「六所」という名称から、「む(6)つかしい(難しい)ことに勝つ」という語呂合わせによるもの。

六勝神社のご利益(霊験)

古来、勝運の神として信仰され、開運、勝負運向上、試験合格、学問向上などのご利益があるとされる。

江戸時代の近松門左衛門『女殺油地獄』に登場する山伏のセリフに六勝神社の霊験を比喩した次のような故事がある。

『胴取の祈りは、四三五六社大明神(勝負師、博打打ちは六社大明神に祈願しに行く)』

当時、かけ事の「必勝」祈願が流行し、この六勝神社へ数多の人々が社参したことを物語るもの。

綾杉明神

わら天神の拝殿の向かって左隣には、杉の木の「切り株」がお祀りされており、綾杉明神(あやすぎみょうじん)と呼ばれています。

この切り株は、かつては樹齢千数百年の立派な「御神木」でした。

甚大な被害を出した応仁の乱からも生き延び、境内を見守り続けていましたが、1896年(明治29年)の夏、伊勢湾台風の暴風で倒壊し、地面から約2mの切り株だけが残った状態になりました。

これは、その切り株の部分だけを、神としてお祀りしたものです。

綾杉の「綾」の意味については諸説あり、「黒い」あるいは「木目」という意味とも、葉に「綾(線状の模様)」があるという意味とも言われています。

なお、この杉は平安時代の『拾遺和歌集』に収録されている和歌にも詠まれており、当時から有名だったことがうかがえます。

綾杉が詠み込まれた和歌

生い繁れ 平野の原の綾杉よ 濃き紫に 立ちかさぬべく

- 意味:

生まれたばかりの赤ちゃん、平野の綾杉の枝葉が大きく繁るように、たくましく立派に成長しなさい。

濃い紫色の袍(ほう:上着)を着られるように。

この和歌は、『枕草子』の筆者として有名な清少納言の父で、十六歌仙の1人、清原元輔(きよはらのもとすけ)が、友人に子どもが生まれた時に詠んだ歌とされています。

濃い紫色は、三位という大納言、中納言など高い官位を授けられた者のみが着られる色でした。

杉の葉のような緑色をまとう「六位」から昇進し、濃い紫色をまとう「三位」まで上り詰められますように。

そんな願いが込められた歌となっています。

末社・大山祇神社

全国どこへ行っても、大山祇神社、または三島神社と言えば、山の神「大山祇神(おおやまつみのかみ)」を祀る神社です。

大山祇神社の総本社は愛媛県今治市の大三島(おおみしま)にあり、瀬戸内海に面していることから、山・鉱山・農業守護の神である一方で、古くから「海の神(海上安全守護の神)」としての側面も併せ持ちます。

なお、大山祇神はわら天神宮の主祭神・木花開耶姫命の父神にあたります。

わら天神宮の大山祇神社は、綾杉明神の奥に鎮座しています。

大山祇神と娘神の神話

大山祇神には、2人(柱)の娘がいました。長女は石長比売命(いわながひめのみこと)、次女は木花開耶姫命といい、山の岩石の霊の化身である長女は醜女でしたが、次女は誰もが認める美女でした。

『古事記』によると、歴代天皇の祖先神とされる瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が、高天原から降臨した際に木花開耶姫命に一目ぼれし、結婚を申し込んだ時、父の大山祇神は喜んで、姉の石長比売命と共に差し出しました。

だけれども、瓊瓊杵尊が醜い石長比売命を嫌ってさし返したため、大山祇神はたいそう失望し、瓊瓊杵尊へ次のような言い放った。

『娘2人を一緒に差し出したのは、姉は天神の子の命が石のように永久であるように、妹は天神の子孫が咲き誇る木の花のごとく栄えるようにと占って決めたからです。

それなのに姉が返されてしまっては、天神の子の寿命は木の花が散るように儚いものになるでしょう。』

‥‥これによって、歴代天皇の寿命は、神のように永遠ではなくなったということです。

末社・八幡神社

末社・八幡神社は、六勝神社の、向かって右脇に位置します。

御祭神として「八幡大神」と総称される、「応神天皇」「神功皇后」「比売大神(ひめのおおかみ)」が祀られています。

八幡大神は、武神として信仰され、源氏が氏神としていたことで有名です。

八幡神社の総本社は大分県(九州)の「宇佐八幡宮」です。

宇佐八幡宮に続き、京都に石清水八幡宮、鎌倉に鶴岡八幡宮が創建されて以降、篤く信仰された八幡大神は、全国へ散らばった武士たちによって各地に広げられました。

応神天皇(八幡神)、および八幡大神を祀る神社は、現在では全国に3万、あるいは4万社もあると言われています。

わら天神宮にある八幡神社ももちろんその1つで、かつては衣笠氷室町にあったものが、1907年(明治40年)、当地へ遷座されて今に至っています。

舞殿

舞殿は、大祭の時に、神輿の「御旅所(おたびしょ)」として、お祓いが執り行われる場所です。

その他、狂言が奉じられる際の舞台の役割もあります。

わら天神宮(敷地神社)の見学所要時間

御祈祷の時間を除いて、30分もあれば境内のすべての摂末社を参拝して回ることができます。

しかし、毎月9日や、安産祈願の参拝者が増える戌の日は、混雑が予想されますので、留意しておく必要があります。

わら天神宮(敷地神社)の占いは当たりまくる??

わら天神宮には、実は「秘密の占い」が存在しています。

その占いとは、なんと「性別占い」です!

これは、上記の安産守りの一式に入っている授与品の1つを用いて自分自身で占うものです。

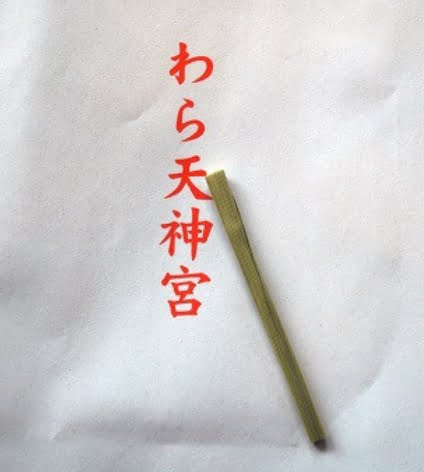

授与品の中の「稲藁のお守り」を開封すると「藁(わら)」が出てきます。

この「藁」で、生まれてくるお子さんの性別を占うのです。

取り出した藁に「節(ふし)」があると男児を授かることができ、節がなければ女児を授かることができると言われています。

但し、あくまでも占いですので必ず占いの通りの結果になるとは限りません・・が、これ、結構当たるそうです。

わら天神社のお守り

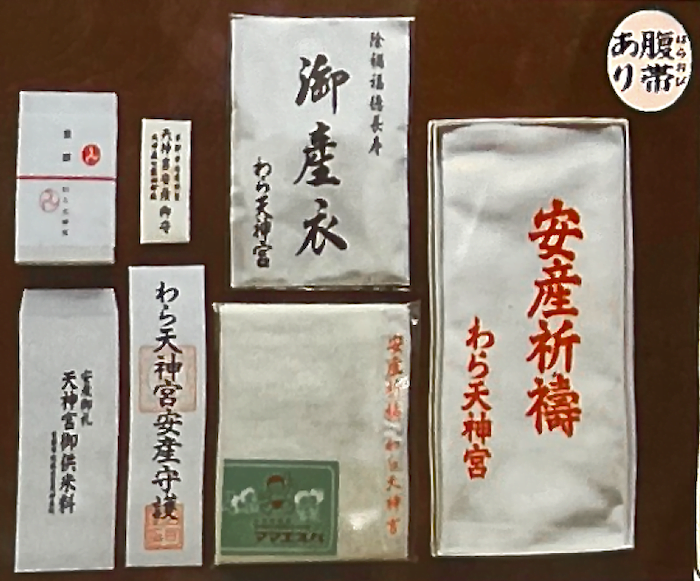

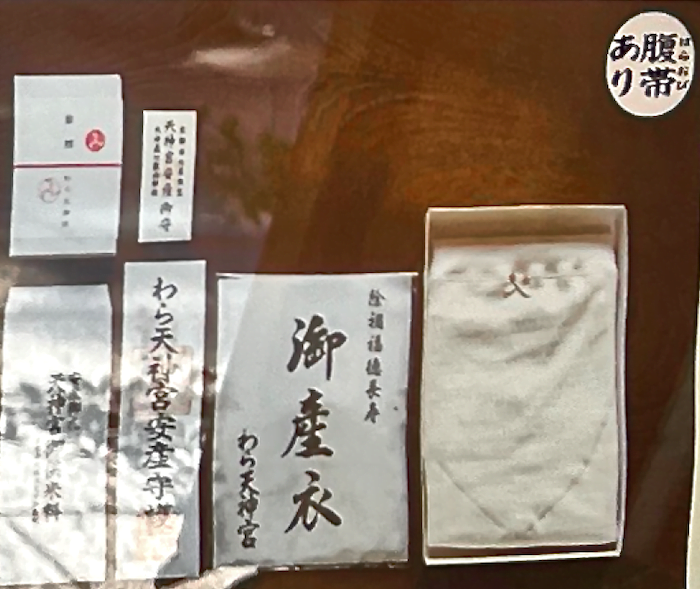

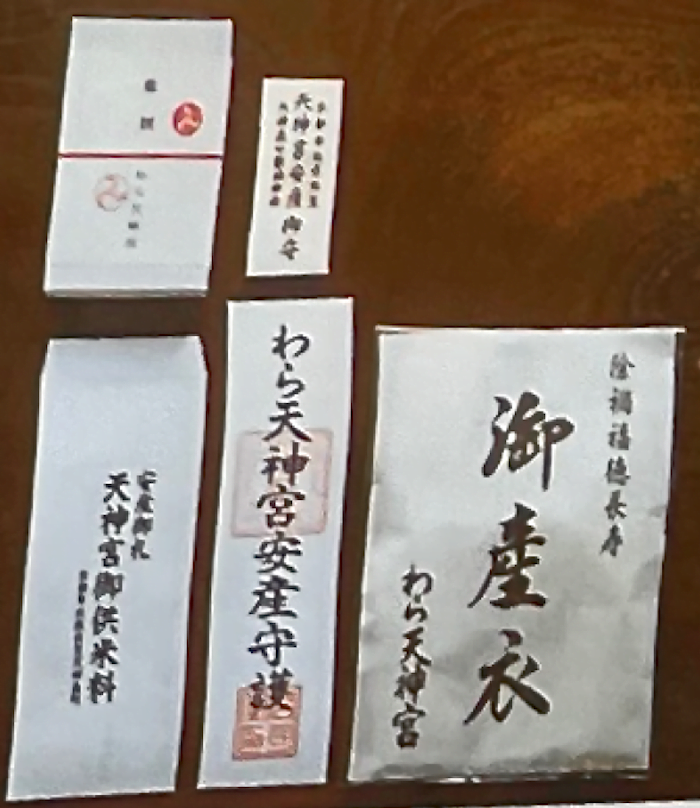

わら天神社の名物守りといえば、安産祈願された腹帯や、新生児の産衣(うぶぎ)、安産守などをセットにして授与している「安産祈願セット一式」になろぅ。

安産祈願一式(七千円)

腹帯(さらしの帯、伸縮性の帯)、赤ちゃんの産衣、安産祈願守、安産お札、お祝いのお菓子、お礼参りの封筒、九ヶ月九日参りの申し込み書

安産祈願一式(八千円)

腹巻タイプの帯、、赤ちゃんの産衣、安産祈願守、安産お札、お祝いのお菓子、お礼参りの封筒、九ヶ月九日参りの申し込み書

安産祈願一式(四千円)※腹帯なし

赤ちゃんの産衣、安産祈願守、安産お札、お祝いのお菓子、お礼参りの封筒、九ヶ月九日参りの申し込み書

安産祈願守のセット内容

和紙包み紙の中に以下のものが封入され〜る。

- わらのお守り

- 紙のお守り

- 安産護符

わら天神宮(敷地神社)の御朱印と御朱印帳

わら天神宮では、「わら天神宮」の御朱印の他に、末社・六勝神社の御朱印も授与されています。

また、本殿と六勝神社が描かれたオリジナル御朱印帳も授与されています。

御朱印と御朱印帳は、お守りと同じく、社務所でいただけます。

関連記事:![]() 【期間限定は..】わら天神の御朱印の種類や価格or受付時間(場所)と混雑状況を‥‥知りたいと思ったね❓

【期間限定は..】わら天神の御朱印の種類や価格or受付時間(場所)と混雑状況を‥‥知りたいと思ったね❓

関連記事:![]() わら天神宮(敷地神社)の御朱印帳の種類(サイズ・価格)や買える場所を…運動靴洗いながら知るつもり❓

わら天神宮(敷地神社)の御朱印帳の種類(サイズ・価格)や買える場所を…運動靴洗いながら知るつもり❓

わら天神宮(敷地神社)周辺のオススメ観光スポット一覧

既にご紹介した通り、金閣寺とわら天神宮は歴史的なつながりもあり、また、徒歩10分ほどで行ける距離にありますので、ぜひ、セットでご参拝ください。

また、このエリアには、金閣寺と共に世界遺産に登録されている龍安寺や仁和寺があります。

3つの寺院は「きぬかけの路」で繋がっていますので、金閣寺とわら天神宮をセットで参拝したら、ぜひ足を延ばして、龍安寺・仁和寺にも行ってみてください。

①金閣寺

日本人なら誰もが知っている「金閣」こと鹿苑寺舎利殿は、豪華絢爛な室町時代の「北山文化」を代表する建築物です。

かつて国宝に指定されていた「金閣」は、1950年(昭和25年)に焼けてしまい、現存するのはその後再建されたものですが、それでも、存在感と知名度は京都随一です。

風も雨もない穏やかな日には、池に映り込む金閣、通称「逆さ金閣」が見られますよ。

限定のお守りやお土産も豊富です!

- 拝観料金:大人400円、小中学生300円

- 拝観時間:9時~17時

②龍安寺

あまりにも有名な龍安寺の石庭は、国の史跡および特別名勝に指定されています。

他にも、中央に「鏡容池」を配した美しいい庭園、初代「侘助椿」と伝わる椿の木、茶室の前の「つくばい」、重要文化財の「方丈(本殿)」などの見どころがあります。

拝観料金

大人500円、小中学生300円

拝観時間

3月~11月:8時~17時30分

12月~2月:8時30分~17時

③仁和寺

金閣寺と龍安寺は臨済宗という禅宗のお寺ですが、仁和寺は「真言宗」御室派の総本山ということで、続けて参拝すると、少し違った雰囲気が味わえるかもしれません。

国宝「金堂」を始め、多数の重要文化財、登録有形文化財の建造物を有し、境内の桜は国の名勝に指定されています。

無料で見られる部分だけでも見どころはたくさんありますが、文化財としても重要な建物が集まる「御殿」も、ぜひ拝観してください。

春には桜、秋には紅葉が美しく、夜間拝観、ライトアップを始めイベントも多数開催していますので、最新情報を確認の上、お出かけください。

なお、仁和寺も、金閣寺、龍安寺と共に、世界遺産に登録されています。

拝観料金(御殿)

大人500円、小中学生300円

※境内散策自由拝観時間

3月~11月 9時~17時

12月~2月 9時~16時30分

金閣寺・わら天神宮から龍安寺・仁和寺を巡る観光コース

ご紹介した、金閣寺・わら天神宮と、龍安寺、そして仁和寺をこの順番で巡る観光コースは、こちら↑の地図のようになります。

金閣寺

↓徒歩約10分

わら天神宮

↓徒歩約15分

龍安寺

↓徒歩約12分

仁和寺

全長3㎞近いコースですので、そんなに歩く体力・時間がない!という場合は、金閣寺からわら天神宮へ行った後、わら天神(わら天神前バス停)・龍安寺(竜安寺前バス停)の間はバス(京都市営バス59系統)に乗るという選択肢もあります。

わら天神宮から龍安寺までは、徒歩ですと15分ほどかかります。

また、ほぼ平坦な道なので、レンタサイクルもおすすめです。

わら天神宮(敷地神社)のINFO

住所:京都府京都市北区衣笠天神森町78

定休日:なし(年中無休)

URL:http://www.kyoto-jinjacho.or.jp/shrine/……(京都神社庁)

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

「鏡湖池」逆さ金閣.jpg)