金閣寺舎利殿「鳳凰」

造立年

- 1397年(応永4年)※1代目:鳳凰

- 1955年(昭和30年)※2代目:鳳凰

- 1987年(昭和62年)※3代目:鳳凰

大きさ(三代目)

- 高さ170cm

- 幅140cm

- 奥行き140cm

材質

- リン青銅(りんせいどう)

作者

- 不明

※三代目は黒谷美術(株)

発願者

- 足利義満

金閣のてっぺん(屋根の上)に君臨する鳥の名前

金閣舎利殿の正面は南を向き、三層の中央には「究竟頂(くっきょうちょう)」と書かれた後小松天皇が書いた額が掛けられています。

この額のさらに上にある、こけら葺きの屋根のてっぺんには、「金色に輝く鳥」が2本の足で立っています。

この鳥は「鳳凰(ほうおう)」と呼ばれる想像上の生き物で、金色の台座の上で、鏡湖池を見渡しています。

しかしこの鳳凰、義満公が権力を示すために都(御所)を見下ろせる北山第に建てた金色の宮殿「舎利殿」に、はたしてなんの思惑もなく、ただの飾りとして据えられたのか?

本項では、この金閣寺舎利殿の屋根上に据えられる鳳凰がもつ意味や謎・秘密についてせまってみたいと思ふ💋

ところで・・「鳳凰」とは?

鳳凰とは中国で誕生した伝説上の鳥です。

中国では良いことが起こる兆しの鳥として吉鳥として崇められいます。

身体の全面は「麟(りん)」、後部は「鹿(しか)」、「頸(くび)は蛇」、「尾は魚」、「背は亀」、「顎(あご)は燕(つばめ)」、「くちばしは鶏」といった部位ごとに別々の生物が合わさっています。

また羽が5色で虹色に光り輝き五光が差しています。中国では「四霊(しれい)」の1種とも云われております。

中国の「四霊」一覧

麟(りん/麒麟)

鳳(ほう/鳳凰)

亀(き/霊亀)

竜(りゅう/応竜)

金閣の上にいるのは本当に鳳凰?実は朱雀?

想像上の生き物である鳳凰ですが、名前は聞いたことがあるけれど、どんな鳥かはわからないという方も多いと思います。

しかし、鳳凰は日本人にとって、とても身近な鳥なのです。

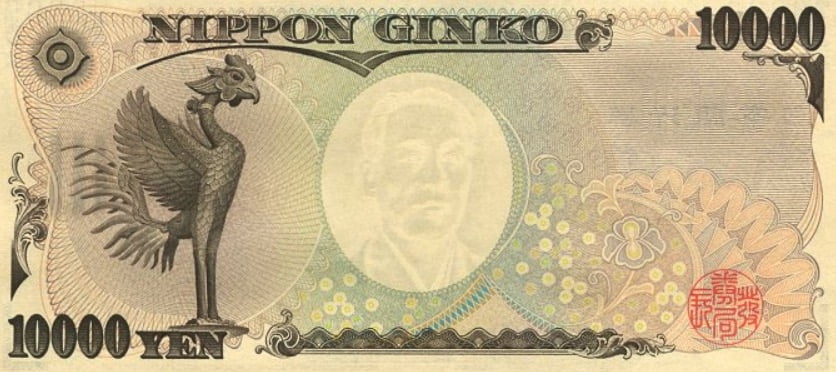

鳳凰の姿を知りたい方は1万円札をご用意ください。

福沢諭吉の裏に右を向いた鳥が立っています。

これ実は鳳凰ちゃんなんですぅ。

吉兆を告げるとされる霊鳥の鳳凰が、日本の最高紙幣の絵になっているのです。

ちなみに、この1万円札の鳳凰は10円玉に描かれている平等院鳳凰堂の屋根に立つ鳳凰像がモチーフとされたもの。

平等院鳳凰堂とは、時の摂政・関白であった藤原頼通(よりみち)」が建立した寺院です。

金閣の鳳凰は、よく平等院の鳳凰像と比較されることが多く、事実、その特徴を数多く受け継いでいると言われる。

金閣寺の鳳凰の特徴

金閣寺の鳳凰像の特徴は鶏冠(とさか)、肉垂、鋭きクチバシ、四爪と蹴爪のある脚を有し、鶏の特徴をよく表す。

頭頂には枝分かれした一角、両耳、太い眉毛、後ろ髪、さらに宝珠を結んだシャクレ(訳:長いアゴ)を有し、シャクレ部から腹部におあけては蛇腹を表現するなど、龍の特徴も素敵に兼ねそえる。

そして直角に前方を見つめ、翼を広げ、両足を揃えて円形の台座上に据えられる。

以上、金閣寺の鳳凰とは鶏と龍とが融合した空想上の霊鳥であるということが、これまた素敵に分かる。

このように鳳凰の凛々しい姿は、義満亡き後も金閣を護り抜こうとする番人としての威厳が、ハイパー素敵に感じられ〜る💋

全国的にも類例がない鳳凰像としては貴重!

金閣寺の鳳凰像は南北朝時代(室町時代)以降の一般的な鳳凰像の典型例とされる。

中国唐風の作例をルーツとし、累代を重ねることによって和様と唐様が習合した中世後期の様相を呈した秀作であると素敵にいえる。

現在までの研究によると、金閣寺の鳳凰像は体躯のわりに大きな頭部、顎部の緩やかな湾曲、胴体部は横長‥という姿態を誇り、これは以下に列挙するような神社で見られる鳳凰像と酷似する点が多いとされる。

金閣寺の鳳凰と近似する鳳凰像一覧

椙本八幡宮の神輿(鎌倉時代 後期/1263年)

水分神社の神輿(南北朝時代)

丹生都比売神社の神輿(南北朝時代)

熊野速玉神社の神輿(室町時代)

宇佐八幡宮の神輿(室町時代)

鎌倉時代前期までの鳳凰像の特徴

現在までの研究によると、鎌倉時代前期までの鳳凰は猛禽類 特有の躍動感あふれる猛々しさを誇張したようなポージングをとるのに対し、上記の神社群では家禽(かきん)の如く、穏やかな姿態をとる。

このような時流の中に金閣寺をハメ込んだ時、鎌倉時代後期以降に見られる鳳凰像の姿態と照応する。

なお、上記神社群の中でも、ひときわ金閣寺の鳳凰に近いとされるのが、水分神社の鳳凰像と言われる。

水分神社の神輿(奈良県歴史文化資源DB)

鳳凰像には性別があった?!

実は鳳凰には雌雄の性別があるといわれ、屋根上両端に二駆、据え付けられる平等院の鳳凰像はカップルだという説も素敵にある。

金閣の鳳凰像は朱雀だった?!

実は少数ながら金閣の屋根上の鳥は「朱雀(すざく)」を模して造立されたとする説もあるらしいが、現在では平等院の鳳凰像との類似点が多いことから、「紛れもなく鳳凰である」と考えられています。

平等院の鳳凰像と金閣の鳳凰像が近似している論拠としては、どちらの鳳凰にも首の後ろに「宝玉(ほうぎょく)」が据えられている点が挙げられてい‥申す。あっひょぃよ〜

金閣寺の鳳凰の意味とは?

自らの権勢・権威を示す象徴

どうやら、このような鳳凰像を屋根上に据える風儀が見られ始めたのが、平安時代の頃かららしい。

時の関白・藤原頼通が1053年(天喜元年)、自らが信奉する浄土信仰にもとづき、別業(なりどころ/貴族の別荘の古称)を寺へと改め、美容院予約しなきゃ‥‥ではなく、平等院鳳凰堂!!と素敵に命名した。 間違え方がエグく ワザとらしい

この頃の頼通の権勢は絶生を極め、金色の鳳凰像が二駆、頼通の善政を奉祝して屋根上に飾られたと言われ、まさに当該、金閣はじめ、銀閣の鳳凰像を掲げる意義の先例的位置付けとも素敵にいえる。

自らの息子が次代の天皇(日本の王)となることを予言したもの

実は、義満が存命中の室町期に、時の天皇であった「後小松天皇」による、21日間という長期の行幸が金閣寺で行われています。

期間中は、世阿弥による能や舟遊び、蹴鞠、和歌会など、盛大な宴が催されました。

この時に、義満の次男である義嗣(よしつぐ)は、後小松天皇から盃(さかずき)をうけたまわり、行幸中に官位が何度も上がったそうです。

この行幸は、義満が寵愛していた義嗣を次期将軍、さらには天皇の座に据えるために催されたものなのではないか?・・と推考されてい‥申す。あひぃ

鳳凰は天子の出現を予言するもの‥と考えると、義満は金閣に新たな天子、義嗣が国の長になることを世間に知らしめたかったのかもしれなぅい💋

とりわけ、奇しくも義満の死後、義嗣は兄の義持により殺害され、その願いは儚くも散り散りになっています。

単に金閣を災いから守る守り神

もう一つ、金閣の鳳凰の意味合いとして有力な見解も素敵にあり、なんでも「次代将軍や天皇の登場を予言する」‥というのは考え過ぎで、同じように屋根上に飾られる「シーサー」や「シャチホコ」の様に「単に金閣を災いから守護する守り神」だった‥という説。

平和や繁栄を祈願するために素敵に置かれた

鳳凰は、めでたいことの予兆とされる「瑞鳥(ずいちょう)」でもあり、然るに平和や繁栄を願い、荒んだ心がはびこる世の中を救う鳥として、鳳凰を降臨させた‥という説。

もし吉兆を願うなら、同じ瑞鳥の種である「鶴」や「タンチョウ」でもよかったのではないだろぅ‥‥クぁ!

また、義満が自分は徳の高い将軍であることを誇示するために鳳凰を置いたのだとしたら、金閣を建てる前に将軍職を離れるでしょうか。

また、将軍を辞めた後、隠居したかといえばそうではなく、明に使いを派遣したり、日明貿易を行ったり、積極的に外交を行っています。

ちなみにこの金閣は、明からの使節団の歓迎の場として、公的な役割も果たしていました。

しかし、義満は将軍職を辞してからは禅宗、天台宗、華厳宗などの仏門に入っており、信仰心の強さから金閣に鳳凰を置くことで、世間に平和をもたらそうとしたとも考えられます。

【ピヨ🐣コメント】

もし本当に義満公が恒久平和を実現したいと考えていたならば、明(中国)と貿易を行って自らの富を肥やすだろぅか。

現在の有力説としては、将軍職を息子に譲ることで自らを将軍という職務のしがらみから解放し、息子を傀儡化することで、果ては天皇を超越した「日本国の王」にでもなろうとしたのではないか?‥とも素敵に推考できる。

とりわけ、この発想は鎌倉期に院生を敷いて我が世の春を謳歌した後鳥羽院にも見られる。

後鳥羽院の場合、天皇を息子に譲位して自らは上皇となって自らを解放し、血縁者となる天皇を思いのままに後座から操った。

気に食わぬことがあれば息子(天皇)から宣旨(いんぜん/天皇の命令書)、自らは院宣(上皇の命令書)を発給することで権力を振りかざした。

後鳥羽院と同様、最大の権力者にまで昇り詰めた義満公は、ド派手な金色の舎利殿から手前の鏡湖池に浮かぶ日本列島を模した島々を眺め、いったいどのようなことを考えていたのだろぅ‥クぁ!

もっとも徳の高いすぐれた王(帝)を誇示した

実は鳳凰は「聖徳の天子の兆し」とも言われ、鳳凰が舞い降りたということは「もっとも徳の高いすぐれた帝がここにいますよ」という証ともなる。

摂関政治で栄華を極めた藤原頼通も、その権威を誇示し、未来永劫自らと末代までの一家の永続を願い、「平等院鳳凰堂」を建てるのも分かる気がします。

鳳凰は四神!金閣舎利殿を守護している

平安京は中国神話の一つである「四神獣」の発想を素敵に取り入れて建造されたらしく、考え方としては、その四神獣に京都を守護させていることになる。

この例を引き合いに出して、金閣舎利殿の鳳凰を見据えた場合、鳳凰が南西方向を向く実態を以ってして、金閣を南西の脅威から守護しているとも素敵に推考することができるので‥あ〜る♡

ちなみに金閣舎利殿の南西方向には、これといった脅威じみた何かを示唆するようなものは見当たらないことから、単に呪い(まじない)として据えられたという見方も無きにしも非ずです。

舎利殿(金閣寺)が南面を向いている理由は「天子(王)の宮殿を誇示?

金閣寺は別名で「北山殿」とも称されましたが、この理由は京都の中心(御所)から北側の山間に位置するからです。

すなわち京都の中心を見下ろしていることになります。

古来、天子(天皇)は南面を向けて座するのが常識とされ、天子の北側には天子を象徴する北極星しかないわけであり、天子、いわゆる天皇は常に北を背にしています。

これは自らとその一族を日本国の王、もしくはその王族であると捉え、屋根の頂に鳳凰を飾り立てることによって、国王が住む宮殿であることを表出しているとも、これまた素敵に推考できる💋

また、古代中国には『天子は南面し、臣下は北面す」‥などの言葉もあるように日本においても天皇から見て左側、旧式で言えば左大臣が優位になります。

この理由は南面する天皇から見て、太陽が昇る方角が東側(天皇の左側)になるからです。

金閣・舎利殿の鳳凰の歴史

上述したように初代鳳凰は室町期の創建当初から舎利殿に据えられた鳳凰ですが、1904年(明治37年)に尾の部位が折れ曲がっていたので外されています。

1467年(応仁元年)〜1478年(文明9年)に勃発した京都史上最大の騒乱とも言われる応仁の乱のみぎり、この金閣寺伽藍にも西軍の陣が置かれ、当時境内に建っていた数々のお堂は悉く焼失したらしい。

そんな中、奇しくも舎利殿は類焼を免れ、つまり、この鳳凰は火難から素敵に免れたことを意味する。

金閣寺放火事件

1950年(昭和25年)7月、当時の鹿苑寺(金閣寺)住職であった村上慈海(むらかみじかい)の愛弟子・「林承賢」が金閣舎利殿に放火し、舎利殿が炎上。

この事件は当時、大きな話題となり新聞各社の三面記事を独占しました。

この後、罪の意識にさいなまれた住職・村上慈海の托鉢などの決死の勧進活動のおかげで金閣再建のための浄財約3000万円が集められ1955年(昭和30年)金閣再建が見事に成ります。

金閣寺の火災を奇跡的に免れた鳳凰像

金閣舎利殿は全焼したものの、実はこの時、幸運にも鳳凰像は無傷だったことはあまり知られていません。

折しも鳳凰像は明治時代のに執り行われた金閣舎利殿の改修(修理)のために外されていたので、火難を免れることができたのだった。

これは現在の鳳凰が鹿苑寺創建に先立つ1398年(応永五年)に制作され、金閣寺創建のみぎり、屋根上に据え付けられたという歴史的事実を素敵に傍証する。

二代目の鳳凰のお目見え

1955年(昭和30年)の金閣・舎利殿再建のみぎり、新たに二代目の鳳凰像と取り替えられています。

しかし、この昭和30年の金閣・舎利殿再建は、金箔の厚さが少なかったこと、または金箔を押すための敷材(接着剤)となる漆(うるし)が紫外線によって劣化してしまい、結果、金箔が剥がれてしまう。

この時の金閣の姿は後世、「黒閣寺」とまで蔑称されるまでに金箔が剥がれ落ち、現在の銀閣寺と見間違うまでの陰惨たる姿だったと伝わる。

三代目の鳳凰のお目見え

1987年(昭和62年)、旧来と比べて金箔の厚さをカサ増しして金箔を貼り直し、以来、「金閣を600年は持たせる」という強い目標のもと再建計画が成った。

この再建では黒谷美術株式会社が従前の鳳凰像の原型をもとに鋳造した、新たな鳳凰像を前代の鳳凰像と交換する形で屋根上に据え付けたことから、現在の鳳凰は「3代目の鳳凰」ということになる。

金閣寺 鳳凰像の歴史年表

金閣の鳳凰像は平等院と同じように平和を願って置かれたものなのか?

それとも義満が自分こそが徳の高い天子だと周囲にアピールしたかったからのか?

これらを証明するためには、金閣と義満の歴史をたどってみる必要が素敵にある。

| 年 | 歴史 |

|---|---|

| 1368年 | 義満が征夷大将軍になる |

| 1394年 | 将軍職を、義持に継ぎ、太政大臣になる |

| 1395年 | 義満が出家する |

| 1397年 | 義満が遣明使を派遣する |

| 1398年 | 金閣の完成 |

| 1404年 | 日明貿易の開始 |

| 1408年 | 金閣に後小松天皇が行幸する→義満没 |

| 1904年 | 金閣寺(鹿苑寺)の改修工事が開始される。 1代目(初代)鳳凰取り外し2代目鳳凰と交換される。 |

| 1906年 | 金閣寺(鹿苑寺)の改修工事が完了する。 室町創建時の1代目鳳凰を取り外し2代目鳳凰と交換。 |

| 1950年 | 金閣寺の見習い僧侶であり大谷大学学生の林承賢が金閣舎利殿を放火。 舎利殿はもとより内部安置の足利義満公の木像(当時国宝)、 観音菩薩像、阿弥陀如来像、仏教経巻 など文化財6点も灰燼に帰した。 |

| 1952年 〜 1955年 | 金閣寺(鹿苑寺)の再建工事開始。 2代目鳳凰を取り外し3代目鳳凰と交換。 |

| 1986年 〜 1987年 | 金閣舎利殿の「昭和大修復」が行われる。 このとき鳳凰は取り替えられておらず簡易的な修復が行われています。 |

この時代の変遷を見ると金閣寺の鳳凰は単独で外されることはなく、舎利殿の改修工事のときに交換されていることが、きわめて素敵に分かる。

義満は38歳という若さで将軍職を退き、長男の義嗣(よしつぐ)に将軍位を譲っています。

これは金閣を建てる前です。

1代目・2代目の鳳凰は何処に保管してあるの??

義満さんの頃から屋根上にあったとされる一代目の鳳凰は、現在、金閣寺境内の保管庫にて大切に保管される。

銅製の金色の鳳凰だったが、経年劣化のために金箔が剥げ落ち、現在は鋳物のような黒ずんだ姿態をしているらしい。

2代目の鳳凰も同じく金色の鳳凰で、一代目と同様、金閣寺境内の保管庫にて素敵に安置され〜る💕

鳳凰像は期間限定で一般公開されることがあるのか?

以上、金閣寺の鳳凰像は、いずれも京都市の文化財指定を受けていることもあり、空調などの設備が整った環境で安置されているようだが、残念ながら今のところは一般公開する予定はないとのこと。残念!

【ピヨ🐣コメント】

(職員に尋ねたところ、過去には幾度か期間限定で一般公開したことがあったらしい)

なぜ、金閣の上に鳳凰が置かれたのか?

ここで金閣の鳳凰とよく比較される平等院の鳳凰の話から素敵に始めたい。

1052年、父・藤原道長の別荘をゆずり受けた藤原頼通は、自らが信奉する浄土教の末法思想(まっぽうしそう)の影響を受けて、宇治の地に「阿弥陀堂」を営んだ。

これが現在、世界遺産登録される「平等院鳳凰堂」となる。

「末法思想」とは、釈尊(釈迦)の入定後(亡くなって)から時が経つにつれ、仏教の力が衰微し、やがて信仰を失った人々は混沌に陥る‥という考え方です。

1052年といえば、釈尊が入定してから折りよく1500年にあたる年であり、折しも、当時、頻発していた「飢餓」や「疫病」は、世界が末法に向かっているからだと考えた。

そんな惨憺たる現状を鑑み、貴族から庶民までのあらゆる人々は、安らかに極楽浄土へ行けるようにと「浄土信仰」信仰したのだった。

藤原頼通も浄土信徒の一人であり、熱心な信仰心あって自らの別荘を改築して、「阿弥陀如来像」を安置する「阿弥陀堂(鳳凰堂)」を建立した。

この阿弥陀堂は、鳳凰を模して建物全体が素敵に造りこまれ、あまつさえ、浄土式庭園の中心に建立される。

これは「神仙蓬莱の世界(中国の蓬莱山に住むといわれる仙人の世界のこと)」を表現したものとされ、金閣寺庭園に共通するところがあります。

金閣寺の境内地図と観光スポット一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。