京都・金閣寺(鹿苑寺)「夕佳亭」

創建年

- 不明

- 推定:1624年から1644年※寛永年間

再建年

- 1874年(明治7年)

建築様式(造り)

- 寄棟造り

屋根の造り

- 茅葺き

茶室の造り

- 数寄屋造り

作者

- 金森宗和

発願者

- 鳳林承章

金閣寺「夕佳亭」の読み方

夕佳亭の読み方は「せっかてい」と読みます。

「夕佳亭」の名前の由来

「夕」の意味

夕(ゆう)は夕方、夕焼け、夕日を意味しまする。

「佳」の意味

佳は「か」「よい」などと読み、これは「すぐれている」「良い」「美しい」などの意味があり申す。

「亭」の意味

「亭」は、四阿(しあ/東屋のこと)を意味する。

以上をまとめると、「この茶室から見る夕方(夕日・夕焼け)が特に佳(よ)い」の意味合いがあり、これが名前の由来となってい‥‥‥申す。ガギャっ

夕佳亭は金閣寺境内では高台に位置し、金閣が見降ろすことができまする。

確かにここから見ることのできる夕日に輝く金閣の姿は確かに格別です。

夕佳亭の小窓から金閣と鏡湖池を眺めるイメージを膨らませる

日が落ちれば窓からは月光が射し込み、酒が並々とそそがれた盃には月がボンヤリと映り込むという、なんとも粋な風趣が浮かんでき‥‥‥申す。

また、この窓からは月に照らされた金閣が、それはそれは君のパッチリまつげピンコ立ちのお目目のように、さぞ美しい姿で映ったことでしょう。

拙者も僭越ながらここで一句‥‥

『月見酒に映える月見金閣、今日もまた、深酒に落ちゆく‥‥字あまり』

夕佳亭の歴史「夕佳亭はいつ建てられたのか?」

この夕佳亭は江戸時代初期、当時住職であった「鳳林承章(ほうりん じょうしょう)」が後水尾天皇に庭園を見て頂こうとお茶に招待した折、庭園の修復を行ってい‥‥‥申す。ガフォっ

ただ、庭園と言えば茶室がつきもの‥‥という考えのもと、天皇を迎えるための茶室を造る話が浮上します。

そこで茶室を造営するために茶人の「金森 重近(かなもり しげちか・金森宗和/そうわ)」に茶室造り方から、デザインなどの意匠を委ねています。

金森宗和は、大原・三千院の庭の修築にも関わっており、「京都ゆかりの茶人」と言っても良いほどの人物です。

現在見ることのできる「夕佳亭」は、1874年(明治27年)に再建されたものであり、明治初頭に1度焼失しています。

1997年(平成9年)にも軽い修繕が行われたのですが、この理由と言うのが「夕佳亭の古図面」が発見されたことに端を発するもの。

その古図面には、金森宗和が造営した当初の建築様式が記載されていたようで、この古図に基づいて細部の修繕が成されたようです。

金閣寺・夕佳亭の内部図と部屋の数

金閣寺・夕佳亭は正面から見ると分かりにくいのですが、奥行があることが分かります。

これは奥に部屋がまだ存在するためです。

正面から見えるのが、茅葺きの部分でここには上段の間が右手奥にあります。

この上段の間の前に竹造りの廊下があり、この廊下が奥にもう1つある茶室「青雲軒」と接続されています。

金閣寺・「夕佳亭」の特徴

【その1】「寄棟造」「茅葺き」

金閣寺・「夕佳亭」の特徴の1つであるのが、建物の造りとなり「寄棟造(よせむねづくり)」と「茅葺(かやぶ)き屋根」の「茶室」となります。

大きさは3畳ですが、中に入ると分かりますが「茶人・金森宗和(かなもりそうわ)」好みの「数奇屋造り」になっています。

「数寄屋造り」とは、その時代時代の流行りなどに感化されず「己の好みや趣向に沿って建造された家」のことです。

そして、この「夕佳亭」には、宗和の趣向に沿い、いたる所に細工が施されています。

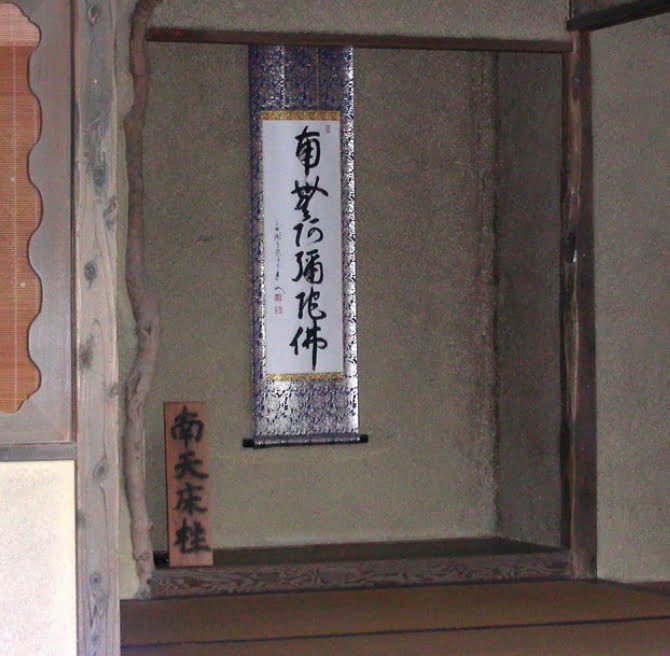

【その2】「南天の床柱」「萩の違い棚(三角形の棚)」「鶯宿梅」

「夕佳亭」で、まず目に付くのが茶室の正面にある「南天の床柱」と床の右脇にある「萩の違い棚」です。

南天の床柱とは、南天と呼称される樹木を切り出して使用したものになり、南天を使用した柱としては国内で最大の大きさの柱と云われております。

「萩の違い棚」は三角形の形状をした棚で、この棚の中央部に据えられている古い木は、梅の木の一種である「鶯宿梅(おうしゅくばい)」の木です。

【その3】「土間造り」

夕佳亭を正面部から観ると奥が木製の段になっているのに対し、玄関の部分は土間になっています。

茶室と言えば「縁」がまわっているものと思われがちですが、夕佳亭には縁がなく土間が内部の空間に用いられています。

土間の左脇には竈(かまど)が置かれています。土間の天井部は屋根の裏側の木組みが丸見えとなる化粧屋根裏で造営されています。

さらに珍品とも言える三段の靴脱ぎ石が置かれています。ここから履き物をを脱いで上がる様式になっています。

しかし何故三段なのでしょう。まさにこれぞコダワリの数奇屋造りと言えます。

このように土間を設けて天井部は化粧屋根裏、四方の壁面を土壁で囲むといった様式は、千利休が考案した安土桃山時代の草案型の典型的な茶室様式になります。

【その4】「塗り残し窓」

この他、三角形や円形の下地窓も据えられています。下地窓はもともと「塗り残し窓」と言い農家の土間などに使われていましたが、千利休が採用したことから、茶室に広まったと言われています。

この他、下地窓ではありませんが、土間と奥の畳部屋の境目に見える「簾(すだれ)」の形状もかなり魅力的です。

【その5】「鳳棲楼」

夕佳亭の特徴の3つ目となるのが「鳳棲楼」と呼称されるものです。

鳳棲楼の読み方は「ほうせいろう」と読みます。

ちょっと、夕佳亭を脇面からご覧になってください。

右手前の方向に、本を中央で分けて箱にカブせたような「切妻造」で、板で敷き詰めた「こけら葺き」の屋根をした建家があることに気づきます。

この建家の中には「鳳棲楼」と呼称される、わずか2畳ほどの「上段の間」が造られています。

外側から見ると清水寺の舞台のような舞台造り(懸造りの様式)で造られていることが分かります。

↑鳳棲楼を外部から見た写真。舞台造り(懸造り)で造営されているのが分かる。 ※画像引用先:岩崎建築研究室

↑鳳棲楼を外部から見た写真。舞台造り(懸造り)で造営されているのが分かる。 ※画像引用先:岩崎建築研究室

この、たった2畳の間で、後水尾上皇をもてなした(献茶をした)と伝わっているそうです。

なお、上述しておりますが、茶室自体は3畳あり、これらの上段の間と茶室間には「竹造りの床」が造られています。

この竹造りの床を通ってから上段の間へ入れる設計になっています。

これも宗和がコダワリをもった様式なのでしょう。

ご興味のある方は是非、ご覧になってみてください。

【その6】「晴雲軒の屋根上の”五七桐紋”」

鳳棲楼と夕佳亭に接続してる瓦葺の建物があります。この建物を「晴雲軒」と呼称します。

この晴雲軒の屋根の上を見上げると足利家の家紋が施されているのが分かります。

この家紋は天皇家の家紋の1つである「五七桐紋」という家紋です。

後醍醐天皇から室町幕府初代将軍「足利尊氏」に下賜されたもので、以後、足利家の家紋となっています。

後にこの家紋は足利義昭から織田信長へ与えられ、信長から秀吉、秀吉から前田利家と武家に受け継がれていくことになります。

豊臣秀吉を祀る豊国神社へ行くと神紋が桐紋になっています。これは上述のような理由が挙げられるからです。

実は足利家にはもう1つ家紋がり「足利二つ引」と呼称される家紋もあります。一般的にはコチラの家紋の方が有名なようです。

なお、晴雲軒側の出入り口となる茅葺き屋根付きの木製扉は、1894年(明治27年)の再建の際に設置されたもののようです。

夕佳亭前の手水鉢

この茶室・夕佳亭の前には「富士型」呼称される手水鉢が置かれています。

これは足利義政の愛用の手水鉢だと伝えられております。

関連記事:![]() 京都・金閣寺(鹿苑寺)「富士型手水鉢」

京都・金閣寺(鹿苑寺)「富士型手水鉢」

金閣寺・夕佳亭の場所

金閣寺・夕佳亭は、境内の最奥の池、「安民沢」の前にあります。